|

|

東京都知事石原慎太郎は、今度は外務審議官の家に爆弾が仕掛けられたことについて、「仕掛けられてアッタリ前の話だ」「そういう風になる当然のいきさつがあったのだろう」とテロ容認発言を行なった。

以前には、「生殖機能のない女は害だ」「女性の長生きは無駄で罪」といい、また、外国人には犯罪者が多いと言う「三国人発言」というものもあった。とかく、物議をかもす発言を繰り返す人である。そんな人物が、先の知事選挙では300万票(得票率70%)をとるという絶大な人気を得ているのである。

「石原新党」ということばが何かにつけて飛び交うのも、幻想であるにしろ国民の期待するものを秘めているからに違いない。首相を公選制にするといった議論もささやかれる中で、このとっぴな人間にも首相のチャンスが到来するかもしれない。

ヒトラーも台頭のキッカケは、頼りになるような「革新」の幻想をふりまいて選挙で多数を占めたことであった。そう考えると、この超タカ派的人物の人気はすこぶる危険なことだといわざるをえない。

こうした反動的人物については、その本性を暴露して多くの人たちにその危険性を知ってもらうことが大切である。本書は、政治・文学・教育の面から3人の著者がそれに挑んだ。石原慎太郎が敵視しているものは、現憲法である。それはどこからきたのか。

石原は、1956年一橋大学在学中『太陽の季節』で芥川賞を受賞した。1968年政界に入るにあたっては、A級戦犯賀屋興宣に「反中国・親台湾」を学んだ。参議院全国区に出馬し大量得票で当選した後、硬派の自民党若手議員として青嵐会などという会を率いたこともあった(1973年)。

一度は都知事選に立候補して革新知事美濃部亮吉に大差で破れた(1975年)。参議院から衆議院議員を経験して1995年中央政界を引退、しかし、1999年都知事選に立候補し150万票を得て当選した経歴を持つ。

彼の本質を見るには、その文学に立ち返ったところから見つめる必要があるだろう。当時、『太陽の季節』はベストセラーになり、「太陽族」の名を生んだ。弟である裕次郎が映画スターとしての人気を博するに伴って社会現象ともなった。

いったい彼は文学で何を表現しようとしたのか。ブームを生んだのは、描かれた若者たちの大胆なセックスへのかかわりとモラルなき性の放縦が敗戦後まもない人たちにはショッキングだったからである。

しかし、ここにすでに石原の思想を見ることができる。主人公の青年は、妊娠させた恋人に堕胎を強要した末に死なせてしまう。死の間際まで主人公の男を一途に思い続けながら追いつめられていった恋人の心を男は理解しないし、作者も想像することができないという小説だ。

その後も、石原の文学はセックスと凄惨な暴力と身勝手な男を描き続けた。そこには常に女性差別が見られ、暴力や殺人の犠牲になるものへの想像力が一貫して欠けていた。

暴力賛美の末に石原がたどりついたのが「嫌悪の人間学」である。「嫌悪を共有することで人間は結ばれ、嫌悪する相手を殺すことで自らは救われる、という認識は文学として発展成熟することはなかったが、政治家石原慎太郎の大衆扇動の手法としては今も現役で生き残っている。」と著者は記す。

現在も、中国や北朝鮮への挑発的言動で、「両国への嫌悪を煽ることで、軍事大国へと国民意識を統合することができる、と考えているのである。」

石原がこうした言動をとるのは、「文学的には敗者・弱者・被害者に対する想像力が欠如しているためであり、思想的には勝者・強者・行為者への強い憧れと、自分を含め彼らこそが社会を動かすのだという思い込みのせいである。」 国家も、個人と同様に、強くなければならない、今の国に起こっている問題は、国が強い国民を育成しないからだという。

少年犯罪も、父権の喪失によっておこったと飛躍したことを言いはじめ、戦前の強権教育にあこがれる。「石原が企んでいることは、…・・こうした教育の現状を『戦後民主主義教育の破綻のあらわれ』として描き出し、その原因を憲法と教育基本法が理念としている平和と人権と平等の尊重という民主教育を覆し、愛国と日本的文化伝統の重視という国家的な教育へと転換すること」になり至った。

「石原を攻撃衝動に駆り立てる内在的な力は、小説の世界では、性的純粋行為、野蛮、暴行、殺人、など(バイオレンス)のかたちになって表現されてきたが、これが政治の次元になると、集団的武装行為、国家権力による暴行行為として戦争などのかたちをとって外在化しようとする」と著者は書いている。

本書の書かれたのは、先の都知事選挙の前であったが、著者たちの願いは届かず、石原に300万票を許す結果に終わった。その反動的性格を指摘する声は都民にはまったく届いていないといわざるを得ない。今回の彼の暴言でその本質を知ったという新たな声も聞かない。

私は、石原のテロ容認発言は都知事の辞職に値するものと思っている。しかし、マスメディアは、もうすでに自民党総裁選や内閣改造人事に走り回って、この重要な問題を不問にしつつある。こうしたメディアや世論の鈍感さが反民主主義的人物の存在を許してきたように思う。

「「反憲法」では対決し、「反米基地」や「環境問題」では共同できるかもしれないという石原認識の矛盾が、戦後政治を賭ける対決の焦点をなしている「反憲法ナショナリズム」への戦後民主主義側からの反撃を鈍らせている」のかもしれない。

私は石原に暴力とセックスの小説を書くことをやめよとは言わない。それは彼の勝手で、私はただ無視するだけである。しかし、政治家としては退場するに足る材料は充分に出尽くしているのであり、一日も早くそれが実現することを願うばかりである。

|

|

|

|

|

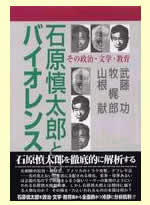

『石原慎太郎というバイオレンス その政治・文学・教育』

武藤功、牧梶郎、山根献 著

同時代社

発行 2003年2月

本体価格 2800円

|

|

|

|

|

|

| 筆者紹介 |

|

若田 泰

医師。京都民医連中央病院で病理を担当。近畿高等看護専門学校校長も務める。その書評は、関心領域の広さと本を読まなくてもその本の内容がよく分かると評判を取る。医師、医療の社会的責任についての発言も活発。飲めば飲むほど飲めるという酒豪でもある。 |

|

|

|

|

|

|